Wärmepumpe: Kosten & Wirtschaftlichkeit 2026

Wenn man sich mit dem Kauf einer Wärmepumpe beschäftigt, steht die Frage nach den Kosten und der Wirtschaftlichkeit oft im Vordergrund. In diesem Blogbeitrag werfen wir einen genaueren Blick auf die verschiedenen Kostenaspekte von Wärmepumpen und gehen der Frage nach, ob sich eine Wärmepumpe überhaupt lohnt?

- Der finale Preis einer Wärmepumpe setzt sich aus Anschaffungs-, Installations- und Betriebskosten zusammen.

- Es gibt Wasser-Wasser-Wärmepumpen, Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen und Luft-Luft-Wärmepumpen, die sich im Preis unterscheiden.

- Die Gesamtkosten für eine Wärmepumpe können zwischen 15.000 und 50.000€ liegen.

- Luft-Wasser-Wärmepumpen sind grundsätzlich etwas günstiger als Sole-Wasser oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen, weil Erschließungskosten wegfallen.

- Steigende Energiepreise, EWG-Richtlinien und C02-Bepreisung sollten in die Rechnung, ob sich eine Wärmepumpe lohnt, unbedingt mit einbezogen werden.

- Das bundesweite Förderprogramm Kesseltausch 2026 fördert den Umstieg auf eine Wärmepumpe mit bis zu 30% der Investitionskosten.

Was kostet eine Wärmepumpe?

Die Gesamtkosten für eine Wärmepumpe können zwischen 19.000 und 50.000 € liegen. Sie setzen sich aus mehreren Faktoren zusammen. Grundsätzlich lässt sich der Preis für eine Wärmepumpe in folgende Kostenpunkte aufteilen:

- Anschaffungskosten

- Installationskosten und/oder Erschließungskosten

- zusätzliche Materialkosten

- Betriebskosten

Außerdem beeinflusst die Wahl des Wärmepumpentyps den Preis. So sind Wasser- oder Sole-Wärmepumpen, auch Erdwärmepumpen genannt, oft teurer als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Trotzdem kann sich Ersteres für den ein oder anderen lohnen. Es ist immer wichtig, die Standortfaktoren und individuellen Gegebenheiten mit einzubeziehen.

Die Absatzzahlen der vergangenen Jahre zeigt jedoch, dass der Trend vermehrt zu Luft-Wasser-Wärmepumpen hingeht.

*Keine Daten zu Luft-Luft-WärmepumpenNach aktuellen Trends ist davon auszugehen, dass die Preise für Wärmepumpen wieder etwas sinken. Der Markt ist jedoch sehr dynamisch. Die tatsächlichen Preise können je nach Zeitpunkt, Region und Fachbetrieb variieren.

Die Anschaffungskosten einer Wärmepumpe

Die Anschaffungskosten für eine Wärmepumpe können je nach Typ und Größe stark variieren. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind oft günstiger als Erdwärme- oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen, da sie weniger aufwendig zu installieren sind. Die Anschaffungskosten für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe können zwischen 10.000 und 15.000 Euro liegen, während Erdwärme- oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen oft zwischen 12.000 und 25.000 Euro kosten. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Preise nur die Kosten für die Wärmepumpe selbst und nicht die Installationskosten oder andere damit verbundene Ausgaben wie die Anpassung des Heizsystems oder die Isolierung des Hauses umfassen.

Zusatzkosten: Installations- und/oder Erschließungskosten einer Wärmepumpe

Die Installationskosten können einen erheblichen Anteil der Gesamtkosten einer Wärmepumpe ausmachen. Die genauen Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Größe und Art der Wärmepumpe, der Art des Heizsystems, das ersetzt wird, und den spezifischen Anforderungen des Gebäudes. In der Regel können die Installationskosten für eine Wärmepumpe zwischen 2.000 und 10.000 Euro liegen.

Zusätzlich kommen bei Sole-Wasser und Wasser-Wasser-Wärmepumpen die Erschließungskosten hinzu, die einen Großteil der Gesamtkosten ausmachen. Bei einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe müssen je nach Standort mehrere Brunnen gebohrt werden. Die Kosten hierfür können sich auf 15.000 bis 20.000 € belaufen. Auch bei Sole-Wasser-Wärmepumpen muss eine Tiefbohrung gemacht werden, die zwischen 19.000 - 30.000 € kosten kann.

Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Installateuren einzuholen, um einen detaillierten und individuellen Überblick über die Kosten zu erhalten.

Überblick: Anschaffungs- & Installationskosten

| Anschaffungskosten | Zusatzkosten | Gesamtkosten | |

|---|---|---|---|

| Luft-Wasser | 10.000 - 15.000 € | 9.000 - 13.000 € | 19.000 - 28.000 € |

| Sole-Wasser | 11.000 - 25.000 € | 19.000 - 25.000 € | 29.000 - 50.000 € |

| Wasser-Wasser | 11.000 - 20.000 € | 15.000 - 20.000 € | 35.000 - 45.000 € |

| Luft-Luft | 9.000 - 13.000 € | 4.000 - 9.000 € | 13.000. - 25.000 € |

Hinweis: Die aufgeführten Werte sind Richtpreise und dienen der ersten Orientierung. Die tatsächlichen Kosten können je nach Gebäudegröße, baulichen Gegebenheiten, gewählter Wärmepumpentechnologie, Installationsaufwand und regionalen Unterschieden stark variieren. Für eine realistische Einschätzung empfiehlt es sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und individuelle Fördermöglichkeiten zu prüfen.

Betriebskosten einer Wärmepumpe

Eine der attraktivsten Eigenschaften von Wärmepumpen ist ihre Energieeffizienz, die langfristig zu niedrigeren Betriebskosten führen kann. Wärmepumpen nutzen die natürliche Wärmeenergie aus der Umgebung, um Ihr Zuhause zu heizen, was im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen wie Öl- oder Gasheizungen zu erheblichen Einsparungen bei den Energiekosten führen kann. Die genauen Betriebskosten hängen jedoch von einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich der Energieeffizienz der Wärmepumpe (Jahresarbeitszahl = JAZ), der Strompreise in Ihrer Region und Ihres Heizbedarfs. Außerdem kommen jährliche Wartungsarbeiten hinzu. Generell sind Sole- und Wasser-Wärmepumpen weniger wartungsintensiv und haben dadurch vergleichsweise niedrigere Betriebskosten.

Betriebskosten (Wartung & Strom) pro Jahr – ein Rechenbeispiel:

Familie Baum verbraucht in ihrem Einfamilienhaus mit 4 Personen im Jahr ca. 22.400 kWh an Wärme. Ihre eingebaute Wärmepumpe hat eine JAZ von 4. Sie beziehen Strom aus dem öffentlichen Netz und zahlen 30 Cent pro kWh.

Jährlicher Wärmebedarf / JAZ = Strombedarf Wärmepumpe

22.400 kWh/4 = 5600 kWh

Strombedarf Wärmepumpe x Strompreis = jährliche Heizkosten

5.600 kWh x 0,30 ct/kWh = 1.680 €

Jährliche Heizkosten + Wartungskosten für Sole-Wasser-Wärmepumpe = Betriebskosten

1.680 € + 300 € = 1980 Euro

Lohnt sich eine Wärmepumpe? Wirtschaftlichkeit & Co.

Um eine möglichst informierte Entscheidung beim Erwerb einer Wärmepumpe treffen zu können, dürfen nicht nur die kurzfristigen Kosten (Anschaffungs- und Installationskosten) betrachtet werden. Die Kosten über den gesamten Lebenszyklus eines Heizsystems sind bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit entscheidend.

So spielen auch die politischen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle bei der ökonomischen Bewertung einer Wärmepumpe. Im Folgenden nennen wir Faktoren, welche die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe maßgeblich beeinflussen:

-

Steigende Energiepreise durch den Ukraine Krieg

Österreich ist immer noch sehr abhängig von russischen Gaslieferungen. 2024 lag der Anteil des von Österreich aus importierten Gases aus Russland noch bei 80%. Der Großhandelspreis für Gasimporte ist trotz leichtem Rückgang im August 2022 immer noch auf erhöhten Niveau. (Quelle: Statista)

-

CO₂-Bepreisung:

Der CO₂-Preis für Benzin, Heizöl und Gas beträgt seit dem 1. Januar 2025 55 Euro pro Tonne. Österreichs nationales Emissionshandelsgesetz (NEHG) befindet sich dabei noch in der Fixpreisphase, bevor ab 2026 / 2027 der schrittweise Übergang in das europäische Handelssystem (EU-ETS 2) erfolgt. Diese Entwicklung bedeutet, dass sich fossile Energieträger künftig weiter verteuern werden.

-

Förderung begünstigt den Kauf einer Wärmepumpe

Mit der Sanierungsoffensive 2026 gibt es ab November 2025 wieder ein bundesweites Förderprogramm das für die Umstellung auf Wärmepumpen in Anspruch genommen werden kann.

-

EWG (Erneuerbare-Wärme-Gesetz) Richtlinien müssen berücksichtigt werden

Ziel ist es, dass bis 2035 alle alten Kohle- und Ölheizungen und bis 2040 alle Gasheizungen durch ein modernes, erneuerbares Heizsystem ersetzt oder mit biogenem Gas betrieben werden. In unserem Blogbeitrag Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG) in Österreich: Was Sie wissen müssen haben wir die wichtigsten Informationen darüber für Sie zusammengefasst.

Im Neubau

Im Neubausektor steht das energieeffiziente Bauen und Wohnen in Österreich schon seit Jahren im Vordergrund. Gemäß EU-Richtlinie 2010/31/EU über die Energieeffizienz in Gebäuden gilt für Neubauten seit dem 1. Januar 2021 der generelle Anspruch, mindestens Energieklasse A zu erreichen (A max. 25 kWh/m² BGF-Ref = Niedrigenergiehaus) (Quelle, Quelle). Daher ist es längst gängige Praxis, Wärmepumpen – insbesondere in Ein- oder Zweifamilienhäusern – einzubauen. Daher stellt die Wärmepumpe im Neubau mittlerweile auch die dominierende Heiztechnologie dar (Quelle).

Außerdem dürfen in Neubauten seit 2023 laut EWG keine zentralen oder dezentralen Heizungen mehr errichtet werden, die für den Betrieb mit fossilen Brennstoffen geeignet sind.

Im Neubau ist es meist leichter, wirtschaftlicher und energieeffizienter, eine Wärmepumpe einzubauen.

In Bestandsgebäuden/Im Altbau

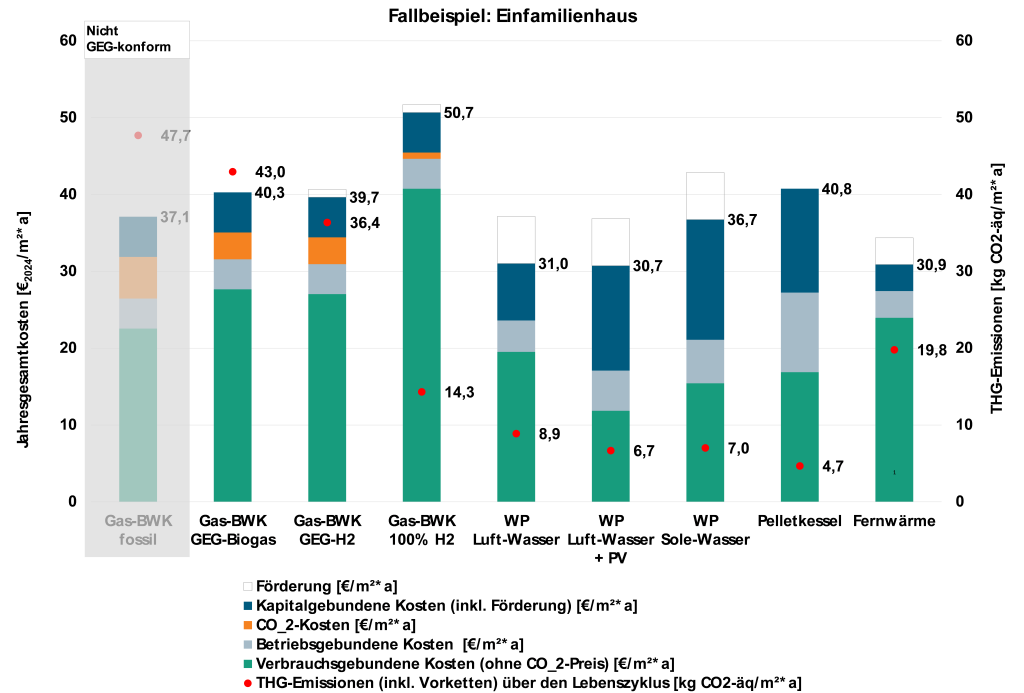

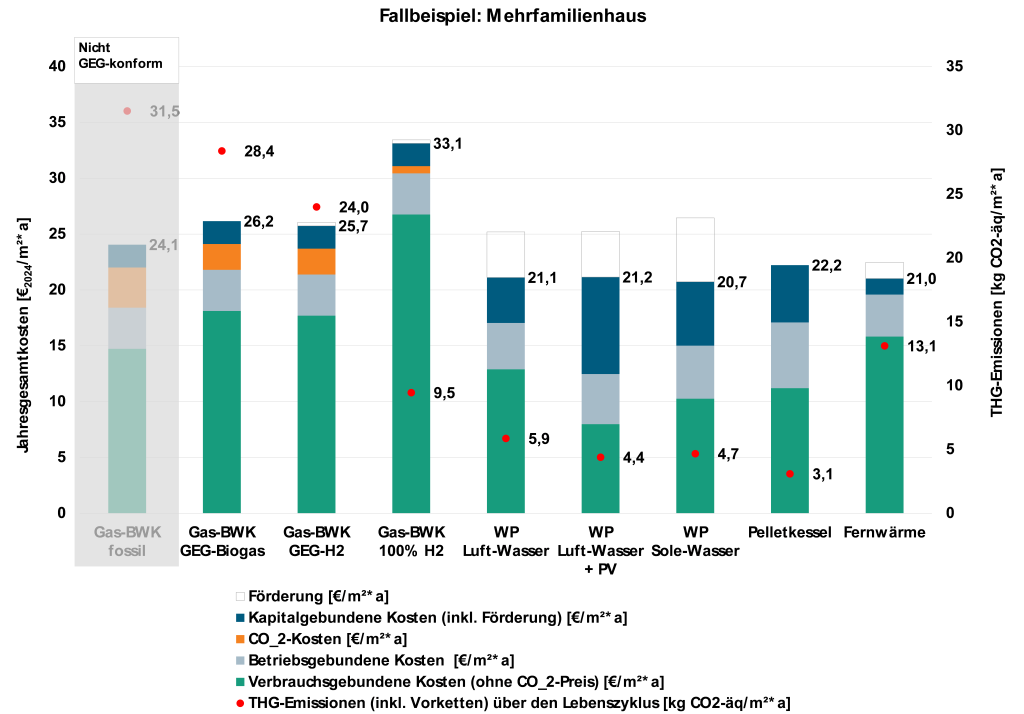

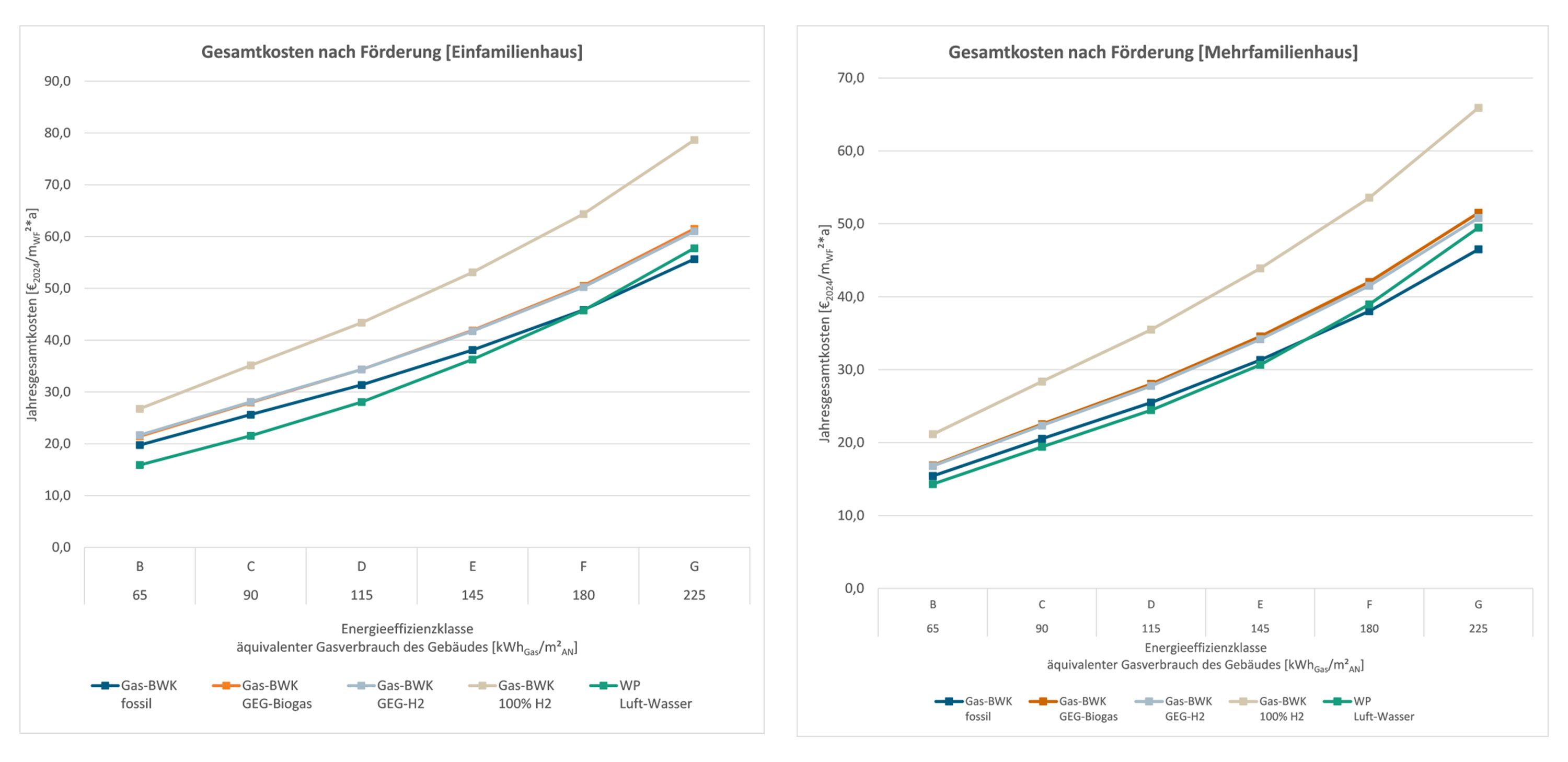

Das Fraunhofer Institut hat eine Analyse veröffentlicht, die sich im Detail die Heizkosten und Treibhausgasemissionen in Bestandswohngebäuden basierend auf der Aktualisierung der GEG-Novelle 2024 in Deutschland anschaut. Das deutsche “GEG” ist dem österreichischen “EWG” recht ähnlich, was die Studie für den österreichischen Markt ebenfalls relevant macht. Dabei schauen sich die Forschenden, Heiztechniken über einen Zeitraum von 20 Jahren unter Berücksichtigung zukünftiger Energieträgerpreise sowie der zu erwartende CO₂-Preisentwicklung in Bestandsgebäuden (Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern) an.

Vor allem durch die aktuell hohen Fördersätze und den Wegfall der CO2-Bepreisung bei Wärmepumpen können die Gesamtkosten für Luft-Wasser- und Sole-Wasser-Wärmepumpen unter den Kosten für ohnehin nicht mehr zulässige Heizsystemen (Gasheizung mit fossilen Brennstoffen) gehalten werden.

Die Analyse zeigt auch, dass beim Heizkostenvergleich bei Variation des Effizienzstandards im Einfamilienhaus eine gängige Gasheizung nur ab Energieffizienzlevel G minimal “günstiger” ist, als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Bei Mehrfamilienhäusern ist der Einsatz von einer Luft-Wasser-Wärmepumpe bis Energieeffizienzlevel F preiswerter.

Grundsätzlich werden Gebäude so saniert, dass sie einer Effizienzklasse C oder B entsprechen. In diesen Szenarien lohnt sich der Einsatz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in jedem Fall.

Fördermittel und finanzielle Anreize

Förderungen 2026: Die Sanierungsoffensive 2026 ersetzt die bisherigen Programme. Für den Kesseltausch sind Leistungen ab 3.10.2025 förderfähig; Registrierung/Antrag ab November 2025. Der Bund stellt 360 Mio. € pro Jahr (2026–2030) bereit. Prüfen Sie zusätzlich Landes- und Gemeindeförderungen.

Lesen Sie mehr dazu: Wärmepumpe Förderung 2026 Österreich

Fazit

Wärmepumpen sind eine attraktive Option für die Beheizung von Wohnhäusern, da sie nicht nur umweltfreundlich sind, sondern auch langfristig zu erheblichen Kosteneinsparungen führen können. Es ist jedoch wichtig, die Gesamtkosten einer Wärmepumpe sorgfältig zu berücksichtigen, einschließlich der Anschaffungs-, Installations- und Betriebskosten sowie eventueller Fördermittel. Zudem sind politische Rahmenbedingungen und die Energieeffizient Ihres Hauses von großer Bedeutung. Indem Sie alle diese Faktoren sorgfältig abwägen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen und sicherstellen, dass eine Wärmepumpe die richtige Wahl für Ihr Zuhause ist.

Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie zudem eine Energieberatung in Anspruch nehmen und mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben zum Vergleich einholen, um eine genaue – auf Sie zugeschnittene Lösung – zu finden.

Sie benötigen professionelle Beratung und sind auf der Suche nach einem Dienstleister für Wärmepumpen? Holen Sie jetzt unverbindliche Angebote mit dem kostenlosen Vergleichsdienst von Wärmepumpevergleich.at ein.